罗中立迄今最全面回顾展“重返起点”北京唐人双空间6月8日开幕

发布时间:2022-06-08

来源:北京当代唐人艺术中心

2022年6月8日,“重返起点:罗中立回顾展 1965-2022”在北京双空间隆重推出。本次展览是罗中立在北京首次举办的大型回顾展,也是罗中立迄今为止最全面的一次作品回顾,展出作品200余件。

展览由崔灿灿担任策展人,将聚焦于艺术家从1965年至今的艺术创作,回溯艺术家从改革开放开始的创作起点,一直延续至今的艺术变化。展览重点讨论在罗中立50多年的艺术历程中,往复循环的主题和艺术思潮,重思个人的进退,重返那段由《父亲》开启的“重返人性”的起点。

《父亲》,布面油画,215 × 150 cm,1980(现藏于中国美术馆)

重返起点:

文/崔灿灿

“重返起点”即是重返罗中立艺术中人性解放的起点。

展览分为10个单元,以1980年《父亲》的手稿开篇,呈现艺术家如何以伟人肖像画的方式描述一个普通人的脸庞,艺术的目光从集体的身份歌颂,重返人性的描述。《岁月》又将展览引向《父亲》创作始末,是什么酝酿了这一“名作”,它又如何定义了画家几十年的现实立场和创作基调。

“1965-2022年历史时刻表”以《父亲》作为展厅中心的指针,以小见大,以远趋近,从罗中立几百件作品中,以“重返起点”为线索,选取与“个人的进与退”有关的片段和时间节点,组织一部全新的艺术历程的时刻表。“几则故事”讲述了从主题创作、乡土、大巴山到艺术史的故事变化。“旅人日记”和时刻表中宏伟的现实叙事相比,更细微和轻便,呈现纸本作品是如何塑造了罗中立变革性的艺术语言。

如果说前4个单元以历史与时间线,呈现了四个不同角度的历史长镜头。之后的6个单元,则以文学小故事和空间地点的手法,讲述了罗中立和大巴山之间不解的情缘。“劳动”系列,开宗明义地指出罗中立对于巴山的现实立场和人文关怀,对于朴实的农民和辛勤劳动的歌颂。“夜灯”又将主题引向大巴山的精神和信仰世界。“爱情”单元是罗中立“重返人性”的题眼,对原始欲望的坦然宣告。“乡村旧事”以消逝的光感、对旧题材的反复描述,重现了巴山正在消失的传统。下一个单元中早期连环画和近期组图的对比,从文学故事转向语法的分析。最后,“与美术史对话”呈现了罗中立对现实和题材的超越,对个人和历史的回溯。

在这段长达50多年绘画的历史中,我们可以看到罗中立不同系列间的变化,看到艺术和历史语境的变迁。“重返起点”既是对罗中立个人创作的倒叙,又将艺术重新返还回产生和激荡它的历史之中,试图寻找出个人和历史、艺术的上下文之间的关系。这段巡回的历史,罗中立艺术50多年间的进与退,成为展览“重返起点”的理由。

《老石匠》,布面油画,70 × 50 cm,1975

一、父亲与岁月

《父亲》是展览的起点,也是整场展览围绕的中心。

1978年,改革开放之初,针对写实主义的教条,美术界涌现出两种现象,一种是对现实主义的反叛,受西方现代主义的影响,重启形式主义,艺术与民主进程的对话,掀起新壁画运动等。另一类是对现实主义的校正,从漫长的西方写实主义中汲取营养,例如伤痕美术、生活流和乡土现实主义等,《父亲》无疑是其中的代表。

《父亲》系列手稿,纸本素描,22 × 30 cm,1979

1980年代是一个“人性”重启的年代,《父亲》的出现,标志着一场艺术和社会变革的巨大震荡。这个广为人知的标志性作品,也成为一种新的艺术工作的开端:在视觉上,它第一次以“伟人像”的巨大尺幅,纪念碑式的方式,“超写实”的手法刻画了一位普通农民的面孔。在精神上,长达几十年的集体主义叙事,转向对个人境遇的描述。《父亲》对个人苦难的倾诉,触及了那个时期人们心灵上的伤痛,成为被 “红光亮”和“高大全”所遮蔽的,数千年来亿万中国人所经历的苦难沧桑。

《父亲》的出现,并非一蹴而就。这个单元亦是一次研究的重返,通过对《父亲》和《岁月》系列手稿的集中展出,从里程碑般的历史时刻,重返画室中创作的时光,再现艺术家漫长的打磨、反复的徘徊与确定。和《父亲》的明星效应相比,同年完成的《岁月》更能将我们的目光引向创作本身,引向抽丝剥茧的过程,最终如何在艺术语言中创造历史。

《父亲》系列手稿,纸本素描,30 × 43 cm,1979

《父亲》的草稿,有两个原型,一个是除夕前夜,罗中立在重庆沙坪坝的公厕旁见到中一位“守粪的农民”;一个是他在60年代去大巴山下乡时,寄住的房主邓开选。两个农民的形象,奠定了《父亲》最初的样貌。几年后,罗中立这样回忆到,守粪老人“古铜色的皮肤,轮廓分明的线条,精壮的气势”和“大巴山人(邓开选)的坚毅形象—对劳动的忠诚,对生活的执着”,仿佛是那个变革的时代中最动人的写照。新的故事,总激发着新的艺术形式。在之后的手稿中,罗中立决定放大人物的头像,随之“戏剧化”和“文学化”的场景被缩减,写实主义的肖像替代了现实主义情节。

左/《父亲》系列手稿,纸本素描,43.5 × 30 cm,1979

右/《父亲》系列手稿最终定稿,纸本素描,68.5 × 43.5 cm,1980

在下一张手稿的方框中,罗中立进一步确定了从侧面肖像到正面肖像的构图,借鉴克罗斯的照相写实主义的风格,“彝族老人”脸上的皱纹,成为这张时代面孔中的细节。最终在不同色调的冷暖对比中,《父亲》的形象全面确定。像是摄影中的决定性瞬间,成为1980年代的永恒。

《父亲》系列手稿,纸本彩绘,27.5 × 26 cm,1980

二、“1965-2022年”历史的时刻表

在中国当代艺术史的研究线索中,很少有艺术家像罗中立这样跨越几十年的历史,在不同的时间节点,反复探索艺术中现实主义和形式主义的关系,从社会史和艺术史两条线索中不断的汲取营养,彼此反观。

1980年前后,罗中立一系列艺术创作的变革,成为这个历史时刻表的轴心。时至今日,仍然发挥着作用,成为我们所继承的艺术和人性表达的合法性。

本单元围绕中国当代艺术史和改革开放两条线索展开,从罗中立几百件作品中,选取一些重要的转折和瞬间。在这段历史的起点,陈列了一组罗中立创作于1960年代小幅水粉和水彩作品,作为过去写实主义的例证,一段反叛的起点。在时刻表的两边,“塞外写生系列”和临摹《世界美术》、电影《追捕》的画作,开启了“形式“和“故事”的双重启蒙,画面中的自由变形和忧伤的情节,预示着传统主题创作的终结。1980年的《父亲》和《岁月》成为变革的标志,针对两种“真”的讨论,如何“真实”地表达社会?如何“真诚”地表达自己?伤痕美术时期也应运而出。

《故乡》,纸本水彩,18 × 26.5 cm,1966

《塞外系列之二 神秘千佛洞》,纸本油画,39 × 27 cm,1978

历史的表针,随后来到1981-1983年间,这一时期的乡土现实主义成为罗中立对现实主义的徘徊与修正。1986年,欧洲游学归来的罗中立,重返形式主义,重启对绘画性的探索。1990年后,罗中立再入现实主义,大巴山的后乡土,质朴的现实生活,乡村的无限生命力,成为这一时期的代表。1995年后的“光影”系列,再次把画面形式与语言的探索作为首要工作,“光影”替代了“现实”。2000年后,强烈的个人性,艺术语言的高度自治,罗中立开始了对题材的超越,创作了一系列写意、雕塑、版画的线条和美术史的对话。这些系列之间的变化,成为展览最主要的叙事线索。

在这段长达50多年的历史中,我们可以看到罗中立不同系列之间的变化,看到艺术和历史语境的变迁。“历史的时刻表”既是对罗中立个人创作的表达和整理,重新的搭建和编辑,又将艺术重新返还回产生和激荡它的历史之中,试图寻找出个人和历史、艺术的上下文之间的关系,形成一条全新的历史表述。

这段巡回的历史,罗中立艺术50多年间的进与退,成为展览“重返起点”的理由。

《吹渣渣》,布面油画,180 × 200 cm,1981

《故乡组画-索桥》,布面油画,200 × 180 cm,2013

《光影系列》,布面油画,185 × 200 cm,1995-1999

三、几则故事

“故事”在罗中立的创作中有着重要含义,它既体现了故事与形式在时代发展中丰富的互动关系,又显现了罗中立个人在不同时期的现实立场与艺术立场。

“几则故事”从罗中立50多年创作中,遴选出几种截然不同的艺术故事,其中既有“故事”与“故事”之间的内在逻辑,也有彼此的否定和断裂。故事分为几个部分,主题创作的故事、乡土的故事、大巴山的故事、艺术史的故事。

这些不同的故事之间,蕴含着截然不同的生成逻辑。绘画从来不是对“故事”的客观描述,而是对故事的阐明和深化。个人与时代、故事、艺术语言以何种方式结合?成为这个单元讨论的核心。

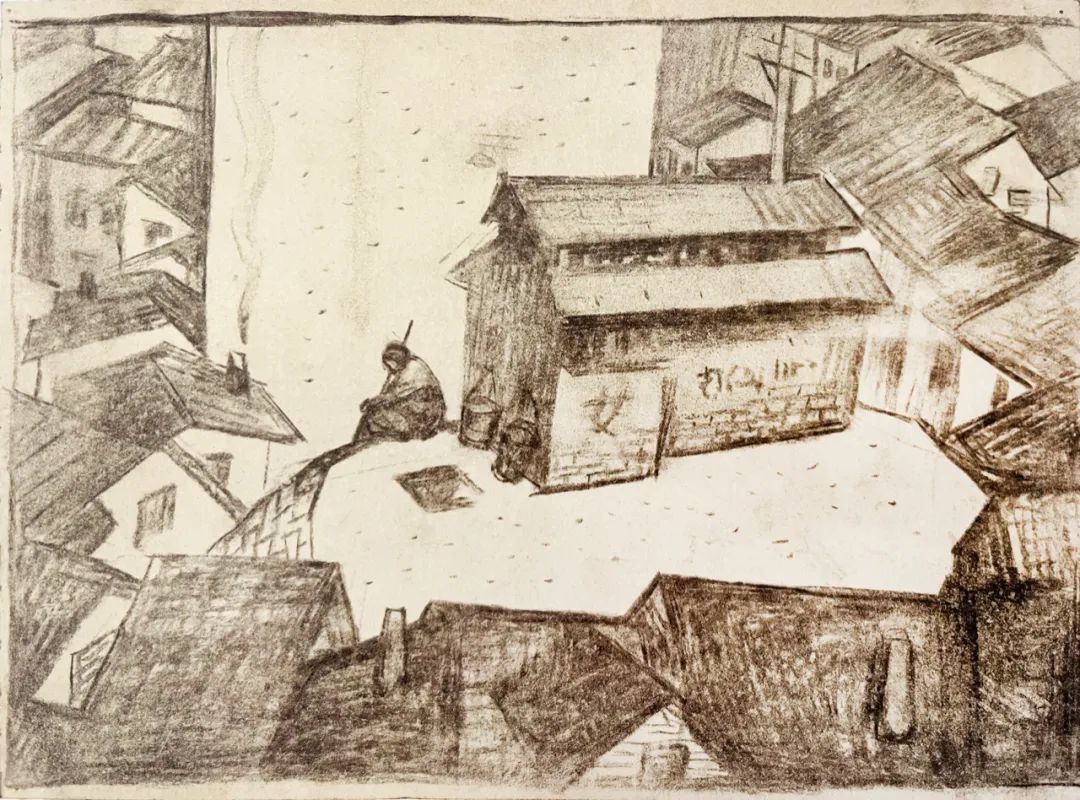

《石桥铺-嗮坝》,纸本水彩,19 × 27 cm,1965

1965年的《石桥铺-嗮坝》,揭示了现实主义中的“密钥”,“高大全”的农民形象,成为画面表述的中心。1978年,两张描绘音乐学院招生的素描,有着典型的革命浪漫主义的色彩,以故事的“文学性”和“戏剧性”为目标的构图训练,成为主题创作的必要手段。1982年创作的《故乡组图系列》,将“红光亮”的故事,重新拉回生活的瞬间,平实生活的温暖。翌年,一张幽蓝色的《新月》,描绘了一位乡村女孩略带惆怅的夜晚,主题创作的方式早已消失殆尽,留下的只是忧伤的浪漫。数年后,两张大尺寸的油画,定格于大巴山的乡间,故事多了一些梦幻的色彩,赶路的夫妇,在夜灯中迎向自己的生活,骑在水牛上的牧童,大口的饮下妈妈手掌中的甘泉。2015年,美术史里的故事,又将我们引向更遥远的历史,对爱和自由的赞扬,只是故事再也无需原创,美术史中的故事也只不过是创作的素材之一。至此,从现实主义的故事到艺术史的故事,从故事作为中心,到故事在形式中的消失,这条“故事之路”罗中立走了50多年。

《故乡组画系列》,布面油画,180 × 160cm,1982

《新月》,布面油画,80 × 100,1983

《巴山的故事》,布面油画,250 × 200 cm,2000

《重读美术史-毕加索·奔跑的女子》,布面油画,200 × 250 cm,2014

四、旅人日记

和“历史时刻表”中宏伟的叙事相比,这个单元以更细微和轻便的方式,呈现罗中立艺术旅程中的纸本作品。我们从罗中立近千件的纸本作品中,遴选出50多张素描、写生薄、水彩、钢笔画、小幅油画作品,用另一种角度揭示它们如何塑造了罗中立变革性的艺术语言。

罗中立几乎每天都在作画,无论是重庆和北京的会议中,巴山的田埂与池塘旁,还是威尼斯、巴黎、布鲁塞尔的广场。有时寥寥几笔,有时隔上几天还要反复刻画。“是否可以入画?”从不是罗中立的顾虑,所有的主题都仿佛近在咫尺。他可以描绘任何人的肖像,街上行走的路人,车上休憩的乘客,寺庙中的僧侣,或是博物馆里的雕像。“天气”也在他的描述范围内,娇艳的太阳,雨后的彩虹,多变的云彩等。展厅的右手边,我们陈列了罗中立在不同地点、时间中所画的手稿,这样的本子还有几十本之多。左手边是不同的材质和媒介,有普通的笔记本,有酒店里信纸、会上的文件、展览的请柬、台历的翻页,随便一个破纸头,罗中立都能画上几笔,一个活脱脱的“画痴”。

对于罗中立而言,纸上作品不仅是完成画作的一个准备阶段,也是罗中立日常探索线条、色彩与画面语言的方式。无论是充满活力的风情画,现场感实足的景色,还是精心编排的巴山人物,都不单记录着画家的所见所闻,也记录着观看的体验,反映出感知的不断变化。

纸本作品更直观地反映出罗中立创作历程中的“图像链”,那些在材料、形式和概念上富有原创性的追求。我们在素描作品中可以看到,罗中立对点、线、面的理解和尝试,线条与线条之间更为纯粹的前后关系,流畅的线条如何导致的画面的韵律,“线条”又是如何替代“体积”。在水彩作品中,看到色彩与结构的结合,形与色的补充,最终在两种媒介之间,建立一种彼此促进,充满动态的形象感知。

几百张纸本作品,让我们回到罗中立最钟爱的绘画本身。“旅人日记”便是从这个角度出发,将纸本作品作为“历史时刻”和“主题故事”之外的重点展示。在这个纸本旅程中,罗中立以不同的尺幅、风格、方向和视角描述了一个纯粹的绘画世界。

五、巴山与劳动

如果说,《父亲》是1980年代罗中立的代名词,那么“巴山系列”则是90年代罗中立最为重要的关键词,也是他对中国艺术界的贡献之一。罗中立笔下的巴山,和袁运生的云南,陈丹青的西藏、陈逸飞的周庄一起,构成了1978年后中国的“艺术与地方”的想象。

“巴山”对于罗中立有着多重意义,一个是个人和巴山长达几十年的不解之缘;一个是作为中国社会进程中的一个地方性的时钟,成为50多年乡村生活的晴雨表;一个是艺术史中的对照关系,例如柯罗与巴比松对自然主义的贡献、塞尚与圣维克多山、高更与塔希提岛对现代主义的伟大变革。

1966年,罗中立离开故乡,第一次来到大巴山,住进了农民邓开选的家。从踏上这片沉默土地的那一刻起,大巴山的悲欢便和罗中立紧紧绑定在一起。他来了几个星期,却命中注定一生的方向。两年后,罗中立从川美附中毕业,欣然去了位于大巴山的四川达县钢铁厂,开始了十年的巴山生活。比起弥漫在全国的“革命热情”,罗中立更偏爱大巴山的平静和质朴,这里更适合他做一个纯粹画家的理想。他热爱这里的生活,热爱山民的欢乐与悲伤,热爱这里一年四季的不同的场景。大巴山中沉重劳作的苦,雨夜归家的和睦,相互关爱的力量,流露着朴素粗粝的原始情感,让罗中立深感中国农民生活的原始、生动和强烈,他似乎从中体会到了一种从来没有过的东西。

《故乡组画系列》,布面油画,180 × 160 cm,1982

《砍柴》,布面油画,150 × 130 cm,1999

1980年,早已回到学校的罗中立,开始筹备一张参加青年美展肖像,他对大巴山农民的热爱,对大巴山生活如“父亲”一般的情感,冥冥之中召唤着他以大巴山农民邓开选为原型,创作了举世瞩目的《父亲》。这件作品也注定了罗中立与巴山土地之间不解的情缘,一生歌颂和赞美的对象:他们贫瘠却隐忍,渺小却乐观,日复一日的劳动,用土地和粮食去养育这个伟大的民族。

1980年代,对于巴山而言,物质丰盛的时刻尚未降临,穷苦和自足喜乐的人们与大地共生,自食其力。也是从这时起,“劳动”成为巴山系列中最重要的主题,它是巴山生活中最显著的特征,也是山民维持生存的唯一的手段。这种对乡村生活深刻而又本质的认识,像是梵高在荷兰北部的矿区,写下的宣言:“如果一幅农民画闻起来有熏肉、炊烟、土豆的气味—很好—那是很健康的。但带香水味的不该是农民画”。

以“劳动”作为大巴山的开篇,也揭示罗中立始终如一的现实立场,对于乡村人的感情,对于劳动和土地的歌颂。“劳动的场景”使得绘画中的情感和精神重量大大的提升,在大巴山的土地上,人文主义的情怀和立场,远胜于绘画形式和与语言自身的魅力。对于现实主义而言,题材和对象使得其具有力量,这种由道德的力量和情感的真挚所产生的画面的生命力,远比那些精巧的构思更令人动容。或者说,罗中立画面中那些朴实和笨拙的笔触,巴山人健美的身形、炽热的精神气质,既来源于现实主义独特的魅力,又产生于罗中立一生对于劳动的信仰。

《故乡组画系列-毛线》,布面油画,160 × 180 cm,1982

《推磨》,布面油画,150 × 130 cm,1983

六、夜灯

“有一个夜晚,我从灯光下,看到了他的脸,他的牛羊般善良的目光。”

——罗中立

——罗中立

大巴山的夜晚总是宁静的。

如果对“劳动”的歌颂,仍是现实主义的遗产,“夜灯”系列的出现,则将我们的目光引向大巴山人超越现实的精神世界,亦如古典主义的瞬间永恒,象征主义的寓言情感。

“夜灯”在罗中立的作品中有着寓言的含义,像是米勒与《晚钟》,所指向的精神与信仰的世界。“夜灯”映照着不同的故事,大巴山人结束了一天的劳动,自行车前的一束亮光照亮山间的土路;地窖里,烛火点亮裸露的身体,爱欲在燃烧时映衬着夫妻相拥的情感;雨夜中,归家的男人,牵着牲口,在火红的亮色中看到妻子的脸庞;土屋里,母亲在金黄色的煤油灯中缝补衣裳,孩子在摇篮中熟睡,这是真正家庭的温暖,这也是真正家庭的幸福。

画中的一盏灯,让火光暖和地照着人们的脸庞,点亮屋中的场景,黑暗环伺中仍有光亮,有食物、有爱情、有劳动,生活就有希望。

《故乡组画系列》,布面油画,200 × 180 cm,2005

“夜灯”既是罗中立画面中故事的中心,也是故事的道具,它让平淡的日常多了几分庄严,画中的场景仿佛升华为一场仪式,灯影下简化的几何造型,将人物处理的庄重、沉着,借由风景和象征性动物,将观众引入一个似真非真的时空延续中的梦幻记忆之中。这些夜灯下的巴山生活,有别于城里的浮世万千,一切肯定、简单。人们只要贴近大地,迎着日出的太阳,点燃夜晚的灯光,靠自己的双手,就能养活自己。

夜灯下的大巴山一点也不贫穷,他们充满善良的祝福,最富有的土地,他们是真正的信仰者。

《夜灯系列》,布面油画,200 x 180 cm,1994

《索道系列》,布面油画,250 × 200 cm,1994-1996

七、爱情

“淳朴的爱情最动人,我们应该追求的正是这种爱情。比起知识,还是愚昧更能让爱情维持到地久天长。”

——毛姆《月亮和六个便士》

——毛姆《月亮和六个便士》

无论何种人群、阶层,爱情都会存在,它是关于“人性”的根本性问题。“爱情”也是罗中立在1980年后反复刻画的主题,对重返人性与欲望的坦然宣告。

和城市中的爱情故事相比,乡野间的爱情显得有些淳朴和原始。他们情感总是和火炉一般炽热,他们的爱欲袒露在大地,他们之间有偎依,也有帮助。在罗中立的笔下,这些动人的爱情,成为巴山生活和人性的象征。或者说,在巴山不曾有过人性的解放,“爱”原本就坦荡,从未经历过文明的洗礼和道德的规训,它和大地一样遥远漫长,一样自由的生长。

《故乡组画-初雪》,布面油画,200 × 185 cm,1997

《拥抱系列》,布面油画,200 × 180 cm,1995

本单元遴选了罗中立笔下的两种爱情,一种是原始生命的情欲,粗壮的手臂,丰满的身体所象征的动物性的本能,在月色,在山野之间的欢愉;一种是灵魂和生存的相依,在暴风雨中一对夫妇撑伞前行,风雨同舟,雨夜兼行。有时这些场景又是轻松的,劳作时喝水和擦背的温存,约会或休憩时捂眼睛、吹蒲公英的嬉戏。爱情的何种情形,在罗中立的画面中总是中从“写实”出发,以“写意”渲染,有着梦幻的色彩、原始主义的粗粝、浪漫主义的背景、象征主义的手法,它们来自于大巴山的乡间密语,承载着这片土地生生不息的希望。

《芭蕉叶打伞》,布面油画,180 × 160 cm,2008

《蒙猫猫》,布面油画,250 × 200 cm,2006

八、乡村旧事

乡村旧事有着三层意味,一层是作为正在消失的乡村传统,在乡村现代化和40年社会变革中消失的一些特殊往事,例如罗中立画中吹渣渣、让路、喝水;一层是“旧事”的感受,罗中立对“光”、“影”、“梦幻的场景”的表达,时间易逝的感受,模糊的形象,光阴的不可逆,我们仿佛和画家一起经历了漫长的一天,度过了一样的光阴,留下的便是记忆中的场景;一层是画家对“旧题材”的反复描述,重复的场景,相似的情节,在画家几十年的创作中往复出现。也因此,当“形象”和“情节”不再是画家的首要工作时,语言的实验便脱颖而出,罗中立对于形式、媒介与线条的实验便由此展开。

《巴山情》,布面油画,130 × 150 cm,1999

这个单元展示了这三部分内容,一部分是前几个单元中无法明确归类的特殊场景,一种只有乡村特有的自然文明里的原始生活;一部分是罗中立对于乡村时光的描述,黄昏中线条与光影的交汇;最后一部分是艺术家对同一题材的反复创作,所产生的超越题材的探索,例如版画和数字网格式的作品,以及三件雕塑。

“乡村旧事”衍生了一种特殊的艺术形式,同时又表达了原始生活的风貌,一种弥足珍贵的情感,这种“情感”也是乡村社会结构中特有的生命观。乡村之于罗中立,既是精神与灵魂高度契合的花园,又带着一抹神秘的乡愁色彩。

1982年,刚刚盛行的“乡土现实主义”,强调造型的强度和质朴,粗粗笨笨的画法,对土地之魂的呼唤,其后流行了几年便销声匿迹。人们将目光转向城市,转向现代化和消费主义的浪潮,全球化的进程使得“城市化”和“国际化”成为艺术讨论的显学,人们宁可关心城市里的无聊少年,远在纽约和巴黎的观念,也不愿再多看边缘而又沉默的乡村一眼。直到今日,那些早已拥挤不堪,高度体制化的艺术系统中,充斥着艺术时尚和市场动向时,我们的目光才意识到那些乡村文明的原始价值,意识到那些我们是视作“愚昧”的旧事与情欲,远比任何知识和现代文明都具有直击人心的力量。

《背水》,布面油画,200 × 180 cm,2010

九、连环画与组图

连环画在罗中立的创作中有着至关重要的位置,它既是画家创作的源头,从1960年代开始,奠定的叙事结构,又是画家反复组织和创造的对象。从连环画到系列组图之间跨越几十年的历史,也呈现了“情节”与“叙事”在罗中立艺术观中不断变化的历程。

1973年,还在四川达县钢铁厂当工人的罗中立,就开始了连环画的创作,出版了《四十二根导火绳》和《四条红领巾》,1979到1981年,他又创作和出版了《二月风暴》(1979年)、《水浒故事》(1980年)、《曹操的故事》(1980年)、《智取生辰纲》(1981年)等12本连环画。

《水浒故事(上集)》,人民美术出版社,1980年8月第一版

和那个年代的画家一样,连环画的创作既是解决生计的手段,又为画家创作大型作品提供了丰富的素材,如何捕捉人物瞬息的动作和表现,如何确立画面中“文学性“和戏剧性”的训练,成为中国在那个年代引人入胜、喜闻乐见的大众艺术形式。在之后的数十年中,连环画转化为组图的形式,反复地在罗中立的创作中出现。连环画中连续的故事,变成组图中切片的分析,长镜头在这里转化为蒙太奇。

在不同的组合关系中,罗中立不断的寻找叙事与结构、故事与形式、场景与语言、连续与瞬间之间的关系。一组六拼的作品中,相同的故事,却有着相异的节奏和停顿,哪怕只是一个动作,一根线条,一抹色彩的更改,都会产生语言的无限变量。我们可以将“连环画与组图”的艺术形式,理解为一套衍生形式变革的工作方法和逻辑。对于罗中立而言,它本身就是一项有趣而重要的活动,它让语言的差异清晰可见,并在持续创作中拥有一套创造“形式”的语法,以期冀在绘画里创造新的时空。

十、重返美术史

在展览的最后一个单元,我们陈列了罗中立2010年后的最新创作“与美术史对话”。

从少年时,罗中立就对西方美术史有着极大的兴趣,临摹国外的杂志,电影海报,如饥似渴的翻阅国外大师的画册,成为最快乐的时光。《父亲》中对照相写实主义的借用,成就了罗中立,也引发了中国改革开放的发展和艺术的震荡。1984年,罗中立去往欧洲,游历各大博物馆,试图解决艺术中的“时差”。两年后,罗中立回国,带着全新的知识,对现实和形式的认知,“绘画”的含义,重返他热爱和魂牵梦绕的土地。大巴山赏于他激情、厚度、力量,西方美术史赏于他雄心与壮志,他将中国本土的经验和西方的艺术语言,反复的借鉴、参考、调配、创造,巴山的夜雨与欧洲的晚钟在罗中立的艺术历程中总是“山川异域,风月同天”。

《重读美术史-库尔贝·双人体》,布面油画,130 × 150 cm,2015

直到“与美术史对话”系列的出现,罗中立才真正地将西方美术史的影响、形式的启蒙、语言的借鉴、观念的激励,转化为描述的对象。此时,他所表达的对象也不再是“现实”,而是“美术史”,作为“题材”和“形象”存在的名作,作为“图像”存在的西方美术史。他所言说的既是自己的“传记”,曾经的影响,也是对西方美术史经典片段的“再绘画”与“再表达”,并称之为对话:库尔贝的现实主义,梵高的画家精神,雷诺阿的目光与场景,高更的海洋风情,塞尚的语言自治与形式探索,米勒的自然、播种、劳动与晚钟,鲁本斯画中雄壮的身体和纠缠的力量,德拉克洛瓦的英姿和骄傲。直至伦勃朗少时和暮年的自画像,毕加索的线条、运动、变形与力量,罗中立反复领悟的两种截然不同的艺术信仰:“同样的题材,跨越了30年。深受感慨的我意识到,伦勃朗一生都在重复当中。毕加索对自己的不断否定,一生都在学习,追求否定。这两个都是很极端的人,都是我在艺术上的标杆,成为我艺术生涯当中重要的两个人。”

关于艺术家

罗中立,1947年生于重庆,1982年毕业于四川美院油画系,1983-1986年在比利时安特卫普美院研修,现工作、生活于重庆。曾任四川美术学院院长、中国美协副主席、中国油画学会副主席,重庆市文联主席、重庆市美协主席。1983-1984年,两年被四川省评为全国劳动模范,1996年经国务院批准为享受政府特殊津贴的专家,1997年被评为文化部百位“德艺双馨”艺术家,1998年被评为国家有突出贡献的中青年专家,2007年荣获“重庆直辖10年建设功臣”,2009年获教育部国家级教学成果一等奖,2010年被授予“全国先进工作者”称号。他还设立了“罗中立油画奖学金”,推动了中国青年当代艺术的发展。

1980年,罗中立以一幅《父亲》震惊中国画坛,并获“第二届全国青年美展”一等奖。该作品以纪念碑式的宏伟构图,饱含深情地刻画出中国农民的典型形象,深深打动了无数中国人的心。这幅作品在当时引起了美术界和社会一场关于形象的真实性和典型性与审美的讨论。作品中的农民父亲是我国八亿农民的缩影,无论是写实派的专业度和主题的深刻性都是一时无两的佳作。

1985年,罗中立作品《吸水》永久性陈列于哈佛大学。1984年作品《金秋》获全国第六届美展优秀作品奖。1986年,5件作品入选全国美协与美国在纽约举办的首届“中国当代油画展”。罗中立的作品被中国美术馆、上海美术馆、中国台湾山美术馆、美国哈佛大学、美国俄克拉荷马州立美术馆、新加坡美术馆、比利时国家历史博物馆等海内外艺术机构及私人广泛收藏。

内容合作:

电话:18665691921/020—87381688

联系人:汤小姐 邮箱:2305366233@qq.com

地址:广州市越秀区广州大道中289号南方传媒大厦